| 2005年6月12日(日) | |||

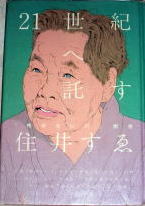

| no.36 21世紀へ託す 『橋のない川』断想 住井すゑ 著 | |||

|

|||

|

先日、参加させていただいたもろりんさんの所の企画で住井すゑさんの「橋のない川」が紹介されていた。(えびぞうさんという方のご紹介でした。)中学生の頃、自分のターニングポイントになった著者。そういえば暫く読んでいないなと思い、久々に手に取った一冊。彼女の本、若しくは彼女に関する本は彼女の死後、その子である、増田れい子さんの「母・住井すゑ」を読んで以来だった。(彼女と夫の話は二人の共著「愛といのちと」に詳しい。)彼女の本は「橋のない川」から本書のようなエッセー、絵本までほぼすべての作品を読んだ。自分が始めてはまった作家である。 私が何故彼女にはまったか?それは中学生当時、何か「確かなもの」を求めていたから。後はそれに関連し、「強さ」を求めていたからである。実際、90歳を超えてなお執筆を続けた彼女、運動家である夫を支えてきた彼女、幼少時に大逆事件に衝撃を受けた事にはじめ、様々な歴史的事件を生き抜いてきた彼女。そこには「強さ」が十分すぎるほど溢れている。当時は彼女の言うとおり、それは女性ならではの、そして「時の前には誰もが平等」という確信があってこそのものだ、と思い、それに憧れ、少しマイナスイメージの言葉で言えば、彼女の思想にかぶれていた。 今読んでみると、彼女の思想自体には「ちょっと…」というものがいくつかある。彼女は「天皇家は寄生虫だ!」と言い切り、また「天皇制が無くなれば部落差別は無くなる」という。このあたりは今の自分では全く受け入れられない。天皇制の有無の議論はとりあえず置いておくとして、今、私自身は差別は感情の一つである、と思っている。もっと極端に言えば、差別は無くならないものである、と思っている。(だからこそ、それを受け入れた上ですべての問題に対峙していくべきだと思っている。これは部落差別がなくならないといっているのでは断じてない。部落差別が無くなったとしても、人は新たな差別対象を生み出し続けるのでは?と考えているのである。) しかし、だからこそ彼女の事を私は今もなお尊敬しているし評価もしている。彼女自身もある本で語っている。自分も時に部落差別をする夢を見ると。私はこの一節がスゴイと思うのである。「橋のない川」を書き続けた彼女が、自身の差別心の存在を認める。ここにこそ差別と真に対峙している人間の姿があると思うのである。すべてはそこからなのではないか?何か問題に対峙する時、自分だけが天使である事が出来ようか?そうなった時点でその人は思考停止に陥っていると私は考える。この世に完全な善なんぞ存在しえようか?むしろそういう考え方が、対極にあるもの悪を生み出し、差別を生み出すのではないだろうか? 本に戻る。本書は彼女が「橋のない川」を書き始めるキッカケとなったエピソードの紹介から始まる。ある映画に関するエピソードである。ある映画を部落出身の子とそうでない子が見た。その映画で出てくる子は肺炎にかかり、貧しさの為、治療がままならず、命を落としてしまう。その映画を見たとき、部落の子は肺炎が治療できないその理不尽さに泣く。そしてそうでない子は死という事実に泣くのである。それを見て、そしてその後に部落出身の子達と話をして、彼女は思う。「死は自然の法則。それは怖い事ではない。悲しく、恐ろしいのは、その命がいかに消えて行かねばならぬか、ということ。つまり人為社会。−この世のありようなんだ」と。その事をキッカケに「橋のない川」を書き始めたというのである。 彼女は老荘思想を好んだ。これには「道」という概念が出てくるが、彼女はこの道は即ち、自然であると説いた。そして今述べたとおり、人為のものをそれ即ち偽りと説いたのである。だから人が作った部落差別も偽りであると。 このエピソードに始まりその事が本書では繰り返し語られていると私は思う。 (注意すべきは人の為す事偽りである、という事は人の行為すべて否定しているものではないということ。寧ろ「時の下の平等」という考えを筆者が出す事からしても、自然の摂理にそぐわないものとして人為というものをあげていると捉えている。) 禅のお坊さんが赤ん坊でも判る善悪の判断が大きくなればなるほど難しくなっていくといっていた。これは世の中の色々なものがその判断に影響を与えてくるからだと思う。住井すゑさんはそこから少し距離を置けていたのではと、この本を読んで感じた。限りなくいい意味で子どもが持つ良さを残していると感じた。 住井すゑさんの作品は「橋のない川」のほかにも多くの作品がある。「橋のない川」が名作であるのは間違いない。ただ如何せん長い。もしそれで彼女の作品を敬遠する事になったらそれは非常に残念な事である。それならば、彼女の絵本、童話もしくはこの本を初めとするエッセー、あるいは新潮社からでているカセットブックでもいい。是非一度、彼女に何かに触れていただければなあと思う。知識というか知恵が詰まっている本たちである。是非機会があったら手にとって見て欲しい。 |

|||

| 今日のあれこれ | |||

| やはり、思い入れのある作家さんの紹介は難しい。今日の紹介も総論のようなものになってしまった。彼女の中にある老荘思想と人為の概念。これ核であると思う。それが紹介できただけで良しとして、今後それぞれの作品の紹介で補って生ければと考えている。いくらか補足を。 今日のリンクにある、一つ目。これはこの本で彼女が紹介しているパグウォッシュ会議に関するものです。彼女は物理学に造詣が深く、相対性理論なども「時の絶対性」という面で興味をもっていました。その流れで物理学者たちが開催したこの会議に大変興味をもち、賛同なさっていたそうです。またこの会議では国家解体論などもでてきており、そのあたりも思想的に近いものがあった様子。この会議の事、そしてその際の宣言文は非常に意味のあることだと思いましたので、ここで紹介しました。 二つ目。これは今日紹介した老荘思想の老子の文章の紹介してあるサイトです。彼女の本では本書含めたくさんの本でこの老荘の事が出てきます。というわけで、住井文学のお供として、その一つ、老子の文をリンクに入れました。 ちなみに私の印象に残っているのは12章。(これは住井さんも触れていたかな?)空の有用性について書かれた一節です。 (以上、補足) (以下、駄文) 「戀」 最近この文字が気になる。なんて読みますか?……そう「恋」の旧字体である。 この文字を使って、糸しい→いとしい、いとしいと言う心、それが恋、と言う文章を読んだ。そうなのかな?とちょっとひっかかった。最近「恋」って何なのかなってよく思う。(【注意】 何人か読んでいるリアルの知人!失恋のショックとかではないよ。念のため) 別の人は言葉を糸と糸でつむいだもの。それが恋っていっていた。これもまた「ウマイなあ」と思いつつひっかかった。 自分の場合、孤独への処方箋=恋になっているのかなあとふと感じた。だから、理解してくれる人、それが恋人に求めるものになる。でもそれって独りよがりなんじゃないか?と最近思ったりもする。その人を見ていないというか何というか… そんな事を考え始めた戀という字。最近考える事が苦手な自分。少し考えてみようかと思ったり。 単純に恋はしたい……けどね。 個人的叫び(おまけ) 早く芽よでろ、あいの種♪でないと企画がつぶれちゃう(泣) |

|||

| 本日のお勧めリンク | |||

| http://archive.hp.infoseek.co.jp/1955RusselEinstein.html (自由文庫内 ラッセル・アインシュタイン宣言 パグウォッシュ会議開催の元となったもの) http://www.netwave.or.jp/~m-kenji/page/rousi/rousi000.htm (インターネットよちよち歩き内 老子を味わう) |