| 2005年9月7日(水) | |||

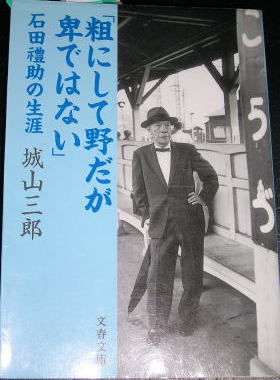

| no.51 「粗にして野だが卑ではない」 石田禮助の生涯 城山三郎 著 | |||

|

|||

|

「卑ではない」生き方 選挙戦も終盤に入り、郵政民営化という一つの大きな争点もある為か?今回は選挙に対し、大きな関心が持たれているようである。「郵政民営化」という事を聞いた時に思い出したのがこの本である。 著者は城山三郎氏。氏は経済小説をはじめ、政治小説や戦争に関する小説など他ジャンルにわたり人の営み、社会を描きだすベテランである。実は個人的にはお気に入りの作家の一人である。この作家の面白い所はジャンルの多岐性である。予備校の創成期を扱った作品や、訪問販売の世界を描いた作品等、自分が垣間見る事の中々出来ない社会を描き出してくれるのである。 また、その作品の魅力の一つにその題がある。 「今日は再び来らず」 「学・経・年・不問」 「もう君には頼まない」 「花失せては面白からず」 …何故か何となく自分には引っかかるのである。特に最後の言葉「花失せては…」は風姿花伝(世阿弥著)の中にある「花」についての言葉なのだが、これが原典には無い、登場する人の異訳である。しかしその異訳であって、この名言なのである。それを題に持ってくる。つまり拾い上げる。この才はすばらしいものであると私は思う。その結果、本当に魅力的な題の多い著者の作品達なのである。 さて本書。これもぐっ、とくる作品名である。 「粗にして野だが卑ではない」 人のあり方として、一つの形であるのではないだろうか。「卑ではない」事。それが結構大事な事なのかな、と思うのである。 いずれにしてもこれらの題は「ハラを作る」のに役立つ言葉達である。人間関係・仕事・学びetc.それぞれの場でピンチに立たされた時、その人の真価が問われるのだと思う。あがいたっていい。泣きじゃくたっていい。そこでどう自分が振舞えるか。その為の「ハラを作る」効果がこの題だけでもあると思うのである。 そして本の内容も勿論である。 さて…という事で、本の内容の紹介に入る。 この本を何故「郵政民営化」を聞いたときに思い出したか?それは主人公石田禮助の最後のパブリックサービスとしてのある役職からである。彼は戦前の三井財閥でトップ集団の一人にまで上り詰めた経済人である。30年にも及ぶ海外での仕事の中で、三井という組織を育て上げた一人である。その彼が就いた役職、それは国鉄の総裁である。 国鉄。電話、たばこ・塩、郵便とこれらは皆嘗て国営であったものである。その中でも最も国の根幹にかかわり、そして巨大であった組織、それが国鉄であったといえよう。その国鉄が新幹線の開通前後、経営面でも、そして安全面でも問題が噴出した時にパブリックサービスと言い国鉄の総裁に就任したのが彼、石田禮助なのである。 パブリックサービス。これは彼の要求した給与にも表れている。彼は無給で働く事を良し、としたのだが、周囲は困惑してしまう。それを勘案し、彼はこう言うのである。 ある文章の中での一節である。 「…俸給ハ全部返上イタシマス。左様御承知下サイ。之ニ変エ、一年ブランデー一本頂戴出来レバ仕合セデス。」 このような人物である。 また、政府が勲一等叙勲の申し出をした時もこう言うのである。 「おれはマンキーだよ。マンキーが勲章下げた姿を見せられるか。見せられんよ、キミ」 もっと言えば、国鉄経営の為に国会にも行き、答弁をする事になるのだが、その最初に彼だとこう言うのである。 「嘘は絶対につきませんが、知らぬ事は知らぬと言うから、どうか御勘弁を」 そして 「生来、粗にして野だが卑ではないつもり。ていねいな言葉を使おうと思っても、生まれつきできない。無理に使うと、マンキーが裃を着たような、おかしなことになる。無礼な事があれば何卒お許し願いたい」 といい、最後に国会議員の先生ガタにこうキメル。 「国鉄が今日のような状態になったのは諸君たちにも責任がある」 万事がこのような感じの人物なのである。そして仕事は出来る。それでいて優しさもあるのである。仕事の実績は本書を読んでもらうとして、一つエピソードをあげるとすると…。かつて電車には「一等車」「二等車」という言葉があった。これを客(人)を一等、二等と区別するのはおかしいと「普通車」「グリーン車」に名称を変えさせたのも彼が在任中のことである。 「卑ではない」。それは自分に嘘をつかず、そして人として当たり前の事を通す、という事でないかと、彼の生涯を見ていると思う。更に言えば、今私たちの中に「卑ではない」人がどれだけいるであろうか?選挙の候補者然りである。新聞を見れば事実を捏造し、政府を見れば、一方でイラクを戦闘地域とし(この間の橋田氏の裁判の例)他方では非戦闘地域であると言う。また政府に対しても批判をしながらも、明確な対案を出せない対立組織…。 ノスタルジーの感もあるかもしれないが、嘗ては国会の舞台にさえもこういう人物がいたのである。そういう人物を記憶する。そういうつながりも大事なのではないか、と思うのである。そしてそこから「自分の頭で考える」。そういう事がいずれは「卑でない」生き方につながるのではないだろうか。 勿論、小説という面がある。100%事実とは言い切れない部分、一面的である、という点はあるだろう。それを差し引いても、目を向けておきたい、読んでおきたい一冊である。 ついでに言えば、この小説の表紙、今回アマゾンには画像が無かったのですが、それを撮影し載せたのが彼の風貌を見て欲しかったからであります。芯のある人という表現が正に似合う、あえて言えばダンディーな風貌です。 とても読みやすい文章でもあります。 城山三郎の本は読んだ事が無い、という人も是非読んでみてください! |

|||

| 今日のあれこれ | |||

|

ちなみに今日の本、もろりんさんのサイト「本が好き!お気軽読書日記」での企画、本を持って集まろう!に投稿したものと同じ本です。(紹介の文章は全面的にリライトしていますが)

さて…書く事が…現状はとんでもなく腹が立つ事が連発しているのだが、もう余りにもくだらなすぎて怒る気も失せてしまうような現状なのだが…。もう一度最後の勝負をかけないといけませんかね。まあそれは置いておいて…。 火曜は師との日。昨日は師との話の日だった。 師の研究の話を聞いた。例えば一つの布を調べる時、その調べる事には、織った機械、織った糸の種類(例えば絹なら繭の種類、糸の太さ、作られ方等)織られた産地、その布に色があれば染料について(人工染料か天然染料か、何故それが使われたか)…などいくつもの事を全部、調べ、それでその布一つを見るのである。 そしてその布による製品の考察が可能になるのである。 一つ一つがそれこそ正に織物の如く編まれていく、それが研究であるんだなあという事を痛感した一日でした。 そんな世界に足を踏み込みつつある自分としても、そういう論理の世界、そしてこのサイトで書いているようなエッセーの世界この狭間というか、黒でも白でもない所で身を立てられればと思うのである。 そういう事を考えると、少し気持ちも静まるんですよね、何となく。 今日はその気持ちを大事にしたまま文を止めておきたい。 たまには気分良く寝たいもんな〜 @ @ @ @ @ @ 9月8日追記 珍しい物好きの私。ゲットしました!! さてこれは何でしょう??  …… ……… 分かりましたか? 竹のこの皮? ふかひれ? それとも○○? さて何でしょう? 正解は次回更新時に!という事でお楽しみに。 |

|||

| 本日のお勧めリンク | |||

| 今日は浮かばないので…何と無しのリンクをいくつか。 http://www.marsflag.com/ (マーズフラッグ 検索結果が「見える」検索エンジン。オススメです。) http://d.hatena.ne.jp/kanryo/20050516 (霞ヶ関官僚日記 内記事 各役所の子供向けページの紹介) http://www.soyane.com/ (今日のネタ元です。) |