| 2005年10月12日(水) |

| 今日のあれこれ |

さて、今日は小噺。

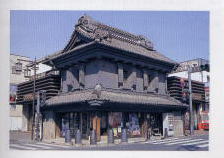

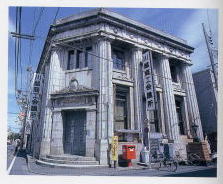

自分の専門、大学でどんな事を学んでいるかを一つの例を挙げて、紹介してみましょう。 …というか今取り掛かっている案件で本紹介できないのを埋めようという趣旨も半分あります(笑)。 「川越」。ご存知の方も多いのではないでしょうか? 埼玉でも有数の観光地として知られているこの都市。 地味豊かな土地柄と、交通網の整備、更には政治面での重要性から町は発達し、それが蔵造りと呼ばれる町並みを形成してきました。 ※ちなみにこの蔵造りの町並みが出来たのは明治26年の大火事の後。「小江戸」と呼ばれていますが、その代表的な町並みは明治時代になってから形成されたものなんです。   (↑こんな感じですね。) さて、この川越の町並みの中で目を見張る建物が二つあります。 それはこの二つ。   左は市指定文化財の松崎家住宅。川越に行って蔵造りの町並みを見ると、最初に見える、そして最も重厚感のあるものです。そして右は川越市の商工会議所になります。 さて何故この二つの建物を取り上げたか?それが今日のテーマになってきます。 それを考えていく為に、さあ読書系サイトでは唯一多用しているであろうグーグルマップ(グーグルマップエディタ使用)で地図を見てみたい。(こちら)さてどうでしょう。何かお気づきになる事があるでしょうか? それは現地、川越の地に行くと気づく事です。 まず、松崎家住宅の特徴、特に屋根の形について見てみて欲しいんです。このような屋根の形を入母屋造りといいますが、このような屋根の形は川越の蔵造りでは非常に少ないものです。上の左の写真もその稀有な例の写真になっています。横側の屋根の形、これが特徴です。 そしてもう一つ、それは商工会議所の建物の形です。入り口が角にあるんです。それでいて、こういう建物がメインストリートから少し奥まった所にある。 さて、この商工会議所。何でこの位置に、そしてこういう建て方をしているのでしょうか? … …… 実は松崎スポーツから先の道は無かったんです。 そして、そこはT字路になっていたんです。つまり昔のメインストリートは商工会議所のほうにガックンっとなっていた訳です。 T字路。これはいきなり言われるとピンとこないとは思いますが、実は城下町の特徴の一つであったりします。敵の侵入を考え、それに備える為の策の一つとして考えられたのが道の形を工夫する事。それの一つがT字路なんです。そういう知識があると、そこの道が実はT字路だった。だから商工会議所の筋がメインストリートであり、更にそのT字路の関係でこそ、商工会議所の建て方が『角が正面になった』、という事が分かるんです。 分からない方は【無かった道を消して、そしてメインの人の流れを考えてみてください。】どうですか?見えてくるでしょ。貴方が歩いている中で商工会議所の入り口が正面に。 ……。 見えますよね? 私には見えました(笑)。 更に言えば、松崎家の形もそれで分かります。入母屋の横を見せる形、これはここがT字路であってその面を人が見る、その面が面している道を人が通るからこそなんです。 そしてそして、その道が無かった所に実は立派な大店があったという話が残っています。 そうするとですね…。更に分かるんですよ。ここからは人の思いなので想像になりますが。 何でこういう建物がたてられたかが。 蔵造りの建物が並んだ写真、1枚目を見てください。高さがばらばらですよね。あれは後から蔵造りを建てた人が前にあった蔵造りよりより高くしてやろう!という事で高くして、その為に高さがばらばらになったんです。それ位見栄っ張りの人たちがいた川越。そしてその角地に建った、松崎家と商工会議所と有ったと言われている大店。どの順番で建てられたかという事を考えなくても、後から建てる人は「少しでも立派な建物を!!」と思いますでしょ。そうすると結果、文化財として残るような建物が、この場所に建つっていう風に想像をはせる事が出来ます。 この話は川越に詳しいある方から伺いました。知の世界・大学で生きている方です。 何が今日の本題か?というとこの事なんです。 昨日も大学とは…見たいな事を書いて、そこで論理・約束について述べてきました。それを別の形で説明した方が、分かりやすいかな?と思いこの例を紹介したんです。 今日書いた事。それは科学的なアプローチに基づいて過去の姿を頭の中に再現しています。建物の形状、位置、更には建てられた時期、城下町の特徴、様々なデータを分析して今日のお話を作っています。過去の姿を頭の中に再現する時、そこに必要になったのが、科学的なアプローチ、つまり「論理」なんです。「論理」というと構えてしまいますが、要は自分の考えたい事を想像(創造)力に考える時の一つのツールとも言えると思うんです。勿論、断っておきますが、その時に感性・ひらめき等の「非論理」もツールの一つになることは当然です。でも、でもねこう言う事も出来るんです。両者を身につけることで自身の想像・創造力の羽をはばたかせることが出来ると。 その感性は正直、個人の才能になってしまいます。 そのもう一方の「論理」というツールを会得する場、それが大学なのかな、と思うんです。 「論理」と聞くと、それは実生活とかけ離れたものだ、という人が多くいます。 確かにそういう面もあります。でもね、自分が普段考える中で何気なく使うもの、それもまた「論理」です。話す時も意識していなくても論理というものがついてきてしまいます。 そんな「論理」ともう少し向かい合ってもいいんじゃないかいな?そんな風に思います。 まとめ不足の感も否めない、そんな僕も論理は苦手。 感性で生きたい時もあるし、生きているときもあります。(いうまでもないか) ふらりと思いつつ、今日はここまで。 |