| 2006擭俆寧係擔乮栘乯 | |||

| no.59丂壏愹妛擖栧丂乗壏愹傊偺桿偄 怴僐儘僫僔儕乕僘丂擔杮壏愹壢妛夛丂曇 | |||

|

|||

|

壏愹

丂GW丅僑乕儖僨儞僂傿乕僋偑棃傞偲堦擭偺愜傝曉偟抧揰傕傑傕側偔丄偲偄偆幚姶偑嫮偔側傞偺偩偑丄偦偺愜傝曉偟抧揰偵峴偔婥椡傪梴偆媥傒偲偟偰埬奜偙偺婜娫傕幪偰偨傕傫偠傖側偄偲巚偆崱擔偙偺崰丅偦偺幚懺偼乧 崱丄僥儗價傪偮偗偰傒傞偲偳偙偺嬊偱傕丄U僞乕儞儔僢僔儏偺條巕傪拞宲偟偰偄傞栿偱偡偑丄偦傫側崱擔偙偦丄埬奜偙偺婜娫拞偵尵偭偨恖傕懡偄偐傕偟傟側偄偙偺乽壏愹乿偵偮偄偰彂偐傟偨堦嶜傪庢傝忋偘偰傒偨偄丅 丂偝偰丄壏愹丅 乽壏愹偲偼壗偐丠乿偙偺栤偄偵懳偟婱曽偼偳偺傛偆側摎偊傪弌偡偩傠偆偐丠 巹偼崱丄栚壓壏愹傪戣嵽偵懖榑傪彂偄偰偄傞偑丄偦偺弶傔偺崰丄桭恖偵暦偐傟偰夞摎偵媷偟偨幙栤偑偁傞丅偦傟偼 乽壏愹偲堜屗悈偺堘偄偼壗側偺丠乿 偲偄偆幙栤偱偁傞丅 偙傟偑暘偐傜側偄丅 堜屗悈偼椻偨偔偰丄壏愹偼偁偨偨偐偄丠 梡搑偵傛偭偰曄傢傞丠 孈傞怺偝丠丠 偦傫側帠偑弖帪偵晜偐傫偱偼徚偊丄晜偐傫偱偼徚偊偟偨偑丄寢嬊摎偊傞帠偑弌棃側偐偭偨丅 偦傫側帪偵婎杮偵栠傠偆偲巚偄丄庤偵庢偭偨偺偑偙偺杮偱偁傞丅 丂偙偺杮偱偼傑偢壏愹偵娭偡傞朄婯乮壏愹朄乯偐傜偺壏愹偺掕媊傪愢偒丄偦偺屻壏愹偺惗惉乮抧宍柺乯偵偮偄偰偺愢柧傪偟丄峏偵壏愹偺搾帺懱偺愢柧乮惉暘暘愅昞傪庤偑偐傝偵偍搾偺惈幙偺夝愢傪帋傒傞乯丄偦偟偰壛偊偰奐搾揱愢丄棙梡朄側偳偺暥壔偵怗傟偰偄偔丅 偙偺傛偆側棳傟偱偼偁傞偑丄偦偺戝敿傪傗偼傝曇廤尦偑擔杮壏愹壢妛夛偱偁傞偨傔傕偁傞偩傠偆偑丄壏愹傪壢妛偱懆偊偰偄偔丄偮傑傝惉暘丒惗惉側偳偵偮偄偰廳偒傪偍偄偨峔惉偵側偭偰偄傞丅 偦偺堊丄憤崌壢妛偐偲尵傢傟傞偲傗傗媈栤偑巆傞偑丄壢妛揑偵尒傞丄偦偺拞偱壢妛偱暘偐傞惈幙傪抦傞偵偼丄奿岲偺堦嶜偱偁傞丅 丂偟偐偟丄壏愹偺幚懺偼旕忢偵條乆側傕偺偺擖傝慻傫偩傛偆偵側偭偰偄傞丅偦偟偰偦傟偧傟偺壏愹偑偦傟偧傟撈帺偺惉傝棫偪丄尰嵼偺條憡傪掓偟偰偄傞丅 傑偝偵丄偦偺偍搾偑條乆側惉暘偑旝柇偵擖傝丄堦偮偲偟偰摨偠壏愹偼側偄丄撈帺偺岠擻傪帵偟偰偄傞偺偲摨偠傛偆偵偱偁傞丅 乽壏愹乿丅偙偆暦偔巹偨偪偺僀儊乕僕偱偼壗偲側偔乽壏愹憸乿偼偁傞丅 偦偟偰枖丄夰偐偟偄丄桙偝傟傞偲偄偆僀儊乕僕傕偁傞丅 丂偦偺僀儊乕僕偵懳偟丄條乆側傕偺偑擖傝慻傫偱偦傟備偊偵墳偠傞帠偑弌棃偰偄傞偺偑乽壏愹乿偱偁傞丄偲偄偊傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠 恖偑帩偮壏愹偲偄偆峀偄僀儊乕僕丅偦傟偵懳墳偡傞偩偗偺懡條惈傪傕偮傕偺偦傟偑乽壏愹艂爞閭苽閭虃緜茙剛蛶v偆丅 丂幚嵺偦偺傛偆側壏愹傪懆偊偰偄偔偲偄偆帠偱壏愹妛傕崱丄憤崌妛偲偟偰丄怴偨側嬊柺傪寎偊偰偄傞丅嬶懱揑偵尵偊偽丄壏愹妛夛丒擔杮壏愹抧堟妛夛側偳怴偨側妛夛偑抋惗偟偨偺傕丄偦偺棳傟偱偁傞偲尵偊偦偆偱偁傞丅偦傫側拞偦偺堦堳偲偟偰壏愹傪憤崌揑偵丄乽壢妛揑乿偵尒偰偄偔帠丄偙傟偑偍抪偢偐偟偄偑崱帺暘偑儔僀僼儚乕僋偵偟傛偆偲偟偰偄傞帠偱偁傞丅 崱寧枛偐傜壏愹朄傕夵惓偝傟丄傑偨偙偺杮偱埖偭偰偄傞壏愹偺柺偱傕怴偨側揥奐偑偁傞偲巚偆丅偦傟偵旛偊傞堄枴偱傕惀旕丄撉傫偱傒偰梸偟偄堦嶜偱偁傞丅 仸夵惓丗壛悈丒壛壏丒弞娐憰抲偺巊梡丒擖梺嵻偺揧壛丒徚撆張棟偺桳柍偵偮偄偰柧婰偡傞偲偲傕偵丄偦傟傜偺張棟傪峴偭偰偄傞応崌偼偦偺棟桼傪採帵偡傞帠偑掕傔傜傟偨乮俆寧俀係擔傛傝乯 |

|||

| 崱擔偺偁傟偙傟 | |||

|

丂崱擔偼偙偺棑偱偙偺杮偵彂偐傟偰偄傞帠傪彮偟徯夘丅懖榑偺婎慴偺婎慴帒椏偲偟偰帺暘偺庤尦偵偁傞傕偺傪曇廤偟偰堦晹暘傪嵹偣偰傒偨偄丅

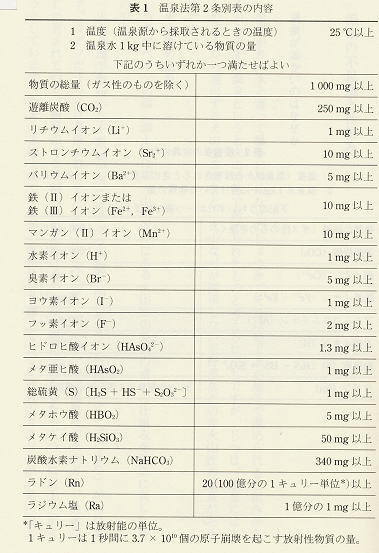

壏愹偺庬椶乮惗惉夁掱偱偺暘椶乯偲掕媊乮壏愹朄偵傛傞乯 丂 乮侾乯壩嶳惈壏愹乧壩嶳偺抧壓乮悢僉儘乣廫悢僉儘乯偵偁傞儅僌儅偩傑傝乮壏搙800乣1200亷丄儅僌儅丒壩嶳僈僗丒擬悈側偳偑偁傞乯仺偙偙偵抐憌偑捠偠丄偦偙偵悈偑挋傑傞丅 仸抐憌偑抧忋傑偱偮側偑偭偰偄傞仺抧忋偵桸弌丅乮娫寚愹側偳乯 仸抐憌偑抧忋傑偱偮側偑偭偰偄側偄仺偦偙傑偱儃乕儕儞僌傪偟偰棙梡丅 僀儊乕僕偼壓恾嶲徠  乮杮俇P傛傝堷梡乯 乮俀乯旕壩嶳惈壏愹乧戝敿傪愯傔傞偺偼抧壓憹壏乮侾侽侽嘼怺偔側傞枅偵栺俁亷壏搙偑忋偑傞乯偵傛傞丅偙偺抧壓憹壏偵傛傝抧壓偵偁傞悈乮悈柆乯偑壏傔傜傟偨傕偺傪偔傒弌偟偨傕偺丅 仸棟榑忋偼1500嘼傎偳孈傟偽丄抧忋偺悈壏傛傝亄45亷崅偄壏愹偑孈傟傞丅偟偐偟尰忬偼偔傒忋偘帪偵壏搙偑掅壓偟丄桸弌偡傞壏愹偼掅壏偱壛擬偑昁梫偵側傞応崌偑懡偄丅 仺尰嵼搒巗晹偵怴偨偵弌棃傞壏愹偺戝敿偼偙偺僞僀僾偵懏偡傞丅 壏愹偵側傞悈偺庬椶 偄偔偮偐偺傕偺偵暘偗傞帠偑壜擻丅 乮侾乯 塉悈側偳偺揤悈偑抐憌傪捠偠抧壓偵帄偭偨傕偺 乮俀乯 抧壓偵暵偠崬傔傜傟偨奀悈乮壔愇奀悈乯 乮俁乯 崱偁傞奀悈偑抐憌傪捠偠抧壓偵帄偭偨傕偺 乮係乯 儅僌儅偑屌傑傞夁掱偱惗偠偨乮抧壓偱弌棃偨乯傕偺乮弶惗悈乯 壏愹偵惉暘偑娷傑傟傞夁掱 壏愹偵偼條乆側惉暘偑娷傑傟傞偑丄偦傟傜偼庡偵師偺傛偆側夁掱傪宱偰丄偦傟傜偺惉暘傪妉摼偟偰偄傞丅 乮侾乯 壩嶳僈僗偲偺愙怗乮僈僗偑廩枮偟崅埑偵側偭偰偄傞偨傔梟偗崬傒傗偡偄乯 乮俀乯 抧壓偺娾愇偲偺愙怗 乮俁乯 桼棃偵傛傞乮奀悈偑桼棃偺応崌乯 壏愹朄丂戞堦復丂憤懃 2忦乮掕媊乯偙偺朄棩偱乽壏愹乿偲偼丄抧拞偐傜備偆弌偡傞壏悈丄峼悈媦傃悈忲婥偦偺懠偺僈僗乮扽壔悈慺傪庡惉暘偲偡傞揤慠僈僗傪彍偔丅乯偱丄暿昞偵宖偘傞壏搙枖偼暔幙傪桳偡傞傕偺傪偄偆丅 俀丂偙偺朄棩偱乽壏愹尮乿偲偼丄枹偩嵦庢偝傟側偄壏愹傪偄偆丅 仸拲堄仸 仺壏搙偼俀俆亷埲忋 仺惉暘偼壓昞 仺偙偺拞偱摿偵帯椕偺栚揑偵嫙偡傞偙偲偺弌棃傞傕偺傪乽椕梴愹乿偲尵偄丄偦傟傜偵偼乽愹幙柤乿乽揔墳徢乿側偳偺昞帵偑壜擻偵側傞丅乮峼愹暘愅朄巜恓偵傛傞丅乯偦偺忦審傕暿偵掕傔傜傟偰偄傞丅 仺徍榓俀俆擭乮侾俋係俇擭乯惂掕丅岤惗徣偺堛栻峴惌偺偲偟偰峫偊傜傟丄婯棩偼抧曽偺曐寬強偑摉偨傞丅乮偟偐偟娗妽偼崙棫岞墍晹娗棟壽乯乮尰嵼偼娐嫬挕強娗丒帺慠曐岇嬊乯峴惌巜摫偲偟偰偼壏愹偺孈嶍偲塹惗埲奜偼杦偳側偄  乮杮俁倫傛傝堷梡乯 |

|||

| 杮擔偺偍姪傔儕儞僋 | |||

| http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword=%B2%B9%C0%F4%CB%A1丂乮娐嫬徣撪壏愹娭學偺儁乕僕乯 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html丂(憤柋徣僨乕僞儀乕僗傛傝壏愹朄乯 |