| 2007年12月29日(土) |

| 年末特別企画 世は年末モードだからこそ、普通に本の紹介 |

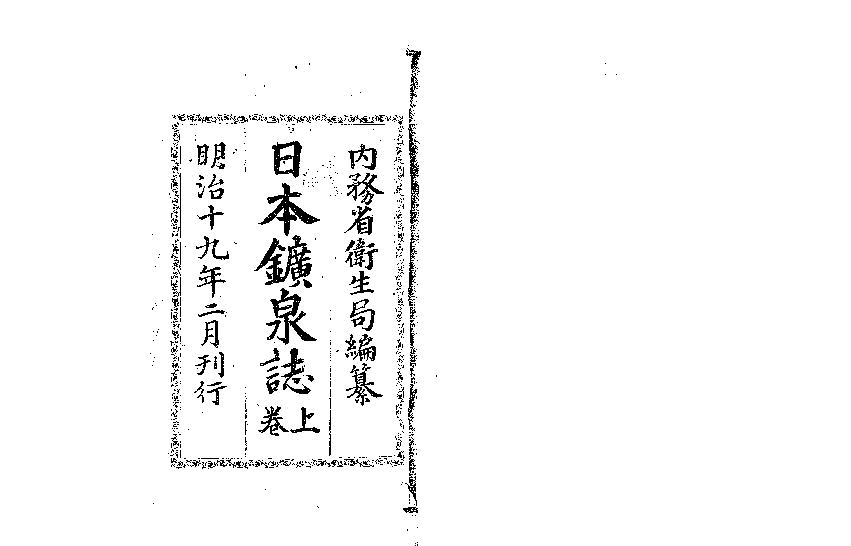

なんと、本の紹介は十ヶ月ぶり。その間、管理人は、進路に悩み、失恋に悩み、挙句にはうつになっていました。自分の場合は何か発することが怖くなって、このサイトもトップページで愚痴を書き連ねるサイトになりはてていました(笑) それが、何とか年の瀬になり、主に研究に目処がついてきたことと、友人の協力その他諸々で持ち直してきたので、プチ復活です。 前のようにまだ一つの本の紹介を書く、気力まではありませんが、少しずつ紹介していきたいと思っています。さてさて… 1 藤沢周平 「一茶」 題名の通り、俳人の小林一茶の生涯を描いた作品です。 この作品の一茶は実に人間臭い。偉人と言うよりは生き抜いた人と言う感じです。生きるために俳諧の道へ入り、その中で、孤独感、世に認知されない焦燥感、一人の人間として、必死に生きる姿が描き出されています。好々爺の一茶 「すずめの子 まけるな一茶 ここにあり」 で感じる一茶ではありません。 ある道で生計を立て、また様々なコンプレックス、鬱屈した気持ちを抱え、それでも生きていく、そんな姿が描かれています。 ちなみに私、いもはたは、この一茶の姿を見て、同じくあがきまわっているものとして、共感を覚え、また精進しなければ、、悩みながらやっていくもんなんだ、と感じた次第です。 2 築山節 「フリーズする脳 思考が止まる 言葉に詰まる」  当サイトは脳ネタ本としては養老孟司さんの本を取り上げてきましたが、たまには違う作者さんの本を。題名と帯で「自分だ!」と思って購入した本です。 帯を引用 あなたの脳は大丈夫か? パソコンや インターネットの普及、 強いストレス 忙しすぎる仕事 効率化社会の中で現代人の脳に 何かが起きている。 思い当たる人は要注意! □話の中に「あれ」「それ」などの指示語が多い □みんなが笑っているときにタイミングよく笑えない □アイデアが浮かばない。思考が長く続かない □人やモノの名前が思い出せないことが良くある □同じ相手に、同じ話や冗談を繰り返しいってしまう □全体を考えることが苦手で細部に固執しがち □融通がきかない。流行や時事的なことに疎い □物をよくなくす。紛失物をうまく探せない で筆者はどのような論を展開しているかというと…。この筆者自身はボケの外来の先生。それを治療し、またその早期段階である「脳のある機能が思いがけず働かない瞬間」これを「脳がフリーズする」という表現を使って、その問題、そして解決法について述べていきます。 論の骨子は養老さんと同じで、脳の使い方が偏り、一部しか使わないことにより他の機能が衰えていく、ということを言っています。 相手の話をその場で理解する必要が減っている→メールの普及 このように世の中が便利になって「やらなくて済んでいること」が「苦手になり」そして「ますますやらなくなり」「やらなくなると出来なくなる」。これを脳の面から捉えています。 前頭葉の機能が低下し、新たな刺激を処理することが苦手になり、行動や話が必要以上に「反射的、パターン的」になる。臨機応変に対応できる「高次脳機能」が弱くなっていると捉えるんです。(ここの説明は新書だからごく簡単に書いてありますが) そして、それを防ぐために、「やらなくて済んでいること」をやることの必要性を指摘していきます。 それが、簡単なことなんです。 部屋を片付ける。 会話をする。できない時は音読、書き写し、要約をする。 遠くのもの、近くのもの様々なものを意識的に見て、刺激を増やす。 そこからこんなことも言っています。 忙しいからこそ、色々な刺激があるからこそ、脳が活性化し、すべき仕事、専門などもできるように、想像的になる。 まあ脳のために「いろいろなことをやれば、いろいろ良くなっていくんだよ」ってことを言っている本です。 一つの事に集中していたり、それに禁欲的に打ち込む、或いは真面目にやっていると、ふとそういうことにまで気が廻らなくなる。そんなときに、理屈でも「余裕を持つ必要」を感じさせてくれる一冊といえましょうか? 私も、事実この著者の本を読んで、随分楽に生活できるようになった…というのはおまけです。 3 日本鉱泉誌 内務省衛生局編纂  最後はパブリックドメインの本を一冊。明治19年にだされたものです。これは日本政府がドイツ人のマルティンさんに温泉成分の化学分析を依頼し、その結果できたもの。上中下の三冊が出ています。その発行は明治14(1881)年のドイツのフランクフルトでの万国博覧会に合わせて計画されたものであったと、本には記されています。 これを読むと、当時の温泉の化学成分による効能が分かり、そして、それは今日の効能の3つあるであろう(化学成分による医学効能、日本独特の温泉医学による効能、伝承による民間医療に属する効能)うちの一つの源流を見ることができます。 そしてこの本の前後の各地の温泉地、日本全国で「温泉誌」が出されていきます。 それは宣伝の側面がありますが、一方効能の面に着目すると、注目すべき点があります。 より多くの効能を謳うため、或いは化学の未発達も理由としてあるのだと思いますが、効能の3つの源流がそれぞれ尊重(混在)している状況を見ることができます。 ※ドイツの医学事情(臨床重視も考えなければならない。またその事例としてベルツの議論(ベルツが日本人が高温の風呂に入ることの医学的妥当性を証明しようとしたものなどが挙げられる。) 私は、フリーターをしながら温泉を研究していますが、その中でも好きな言葉があります。そしてそれは、ある意味、今の科学重視の社会からみて考えさせられるところの多いものです。 鉱泉療法の概要 源泉種々ノ特性アリ疾病ニモ亦許多ノ殊別アリ、故ニ鉱泉ニヨリ疾病ヲ療養セント欲レバ須ラク先ズ疾病ニ適スル泉質ヲ選ブベキハ實ニ肝要ノ件ナラズヤ、然リト雖モ鉱泉療養ノ主旨ハ概ネ之レヲ慢性彌久ノ疾病ニ適応シ急性重症ニ供用スルニ非ラザレバ、随テ其ノ効△ノ極メテ徐々ナルハ当然ノコトニシテ、之ヲ換言スレバ、天賜ノ霊泉ニ籍リテ自然治癒ヲ促スノ療法ニ過ギズ、且ツ鉱泉浴ハ傍ラ転地療法ヲ兼ネスルヲ以テ、之レガ効用及ビ鉱泉化学的ノ外、猶諸般ノ合併作用ニ依リテ 疾病ヲ医スルノ好果アルハ理ノ然ラシムル處ニシテ、彼ノ患者ニ向ヒ、良薬ヲ服用セシムルト摂生看護ヲ大切ニ為スベキノ理ト更ニ異ナルナキハ亳モ疑イヲ容レザル所ナリ、△ニ其鉱泉質ノ外ニ就テ例ヲ挙ゲンニ、吾人ガ温泉療養ヲ行ウニハ、己ガ平素ノ業務ヲヤメ、随意ノ地ニ轉シ、他事ヲ放棄シ、一意専心ニ摂生ヲ守リ、或イハ澡浴シ、或ハ飲用シ、或イハ近傍ノ勝地ヲ逍遥シ、或イハ己ガ嗜好ノ遊戯ヲ事トス、且ツ亦此地ニ来集スル者ハ、其ノ希望ヲ同フスルヲ以テ、一交忽チ相親ミ、逸樂喜游相共ニシ、以テ単ニ精神ヲ慰シ、心気ヲ養フガ如キモ、其ノ療法ノ一部ト謂フベシ、而シテ、此ノ他尚ホ、鉱泉ノ温度、土地ノ高低、地勢、気候、空気及ビ土地ノ景況等ハ、総テ鉱泉療法上最大関係ヲ及ボスヲ以テ殊ニ注意センコトヲ要ス、即チ某ノ疾病ニハ、海面ヨリ高キ事弐千尺以上ノ地ニ於テ全治スト雖モ、某ノ病ニハ寸効ナク、又乾燥空気ノ地ニ於テ良地スル病症ハ、湿潤空気ノ為ニ却テ増重スルモノアルガ如ク、其適否各一様ナラズ、例令バ精神錯乱者ハ幽谷静寂ノ地ニ療シ、自然軽快ニ趣キ憂鬱患者ハ繁華雑踏ノ処ニ於テ知ラズ識ラズ快復スルガ如キ等ハ其例少ナシトセズ 左レバ世ノ鉱泉浴療ヲ試ミント欲スル者ハ宜シク鉱泉含有成分ノ外ニ諸般ノ合衆作用ヲ記憶シテ之レガ適量ノ浴場ニ趣キ之レガ適応ノ療法ヲ施サバ其目的ヲ達スル蓋シ難キニアラザルベシ (明治25(1892)年 須藤竹吉 斉藤利一編「信濃鉱泉誌」pp1-2より引用) ※△は読み取れなかった文字です。 これらの本は国会図書館の近代デジタルライブラリーから閲覧することが可能です。 http://kindai.ndl.go.jp/index.html …と今日は3冊を紹介してみました。 |