| 2006年4月24日(月) | |

| 今日のあれこれ | |

|

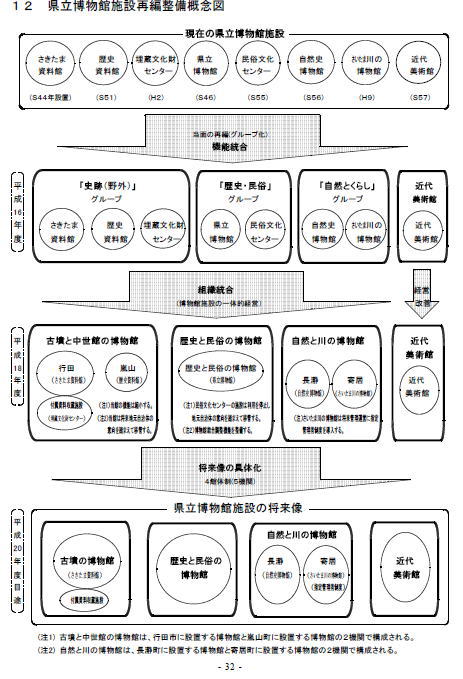

さて、今日は本の紹介はお休み。(本紹介はこちら) 卒論の課題が足音立てて近づいている今日ですが、あえて更新。 何を更新するか、それは自分が通っていた「埼玉県立民俗文化センター」の最後の様子。 今、国でも地方でも財政再建という名の下さまざまな政策が行われている。 無駄遣いをなくす事、それは賛成なのだが、一方教育・文化など票につながらない部門での再編・統合が続いている。 再編統合結構!という意見もあると思う。 さて、その意見に答えられるかはおいておいて、ここで一つある文を引きたい。

とまあ、これは博物館法の一節、博物館の役割について定められている箇所である。 収集・保管・展示・調査研究・教育普及などが主な仕事とされているのが分かる。    上、2枚が現在の状態である。 さて、民俗文化財を保存する場合、その方法にはいくつかあるのだが、常温で保存する、と言う事も無論有り得る。また、空調をかけ保存する場合もあるし、そのほか様々な形で保存する事もある。 さて、ここで少し問題になってくる事がある。 再編統合計画書(ここ) によると現在の収蔵品の現状が見えてくる。 計画の本文には次の一節がある。(15P)  ここを読むと「民俗文化センターの第二収蔵庫を引き続き利用する事も検討する必要がある。」云々の文がある。 ここから推測される事。それは事実上閉鎖された民俗文化センターに資料だけ置かれている可能性がある、と言う事である。閉館後電気は止まっているようであるから、良心があるとすれば、常温保管が可能であるものが置いてあるはずだが。それにしても4月以降いつ見ても人のいる雰囲気のないこの施設に資料を置く。そこに問題はないのだろうか? (資料がある、という情報も入ってきている) さて、資料にはその所有についていくつかの形がある。 館が持っているもの。 所有者から預かっているもの。等など。 この場合は 前者は「県の財産」であり、後者は「その個人の財産」である。(はずである。) 県の財産の場合、非常に問題があるとはいえ、その資料に関する責任は県がかぶる事は可能である。(あってならないことだが) しかし、もし今、民俗文化センターに資料があるとして(あると断言してもいい)そこにもし、一つでも委託された資料がある場合、この資料に万が一のことがあった場合、責任をどうとるのだろうか? 寄贈された資料についても同じである。寄贈者は県を信用して寄贈した。 それを責任を持ち管理する事、これは譲り受けたものの使命であろう。 再編・統合するにしても、これはあまりにもお粗末ではないだろうか?? 資料が痛み、無くなってからでは遅いのである。 資料は声をあげる事は出来ない。 だからこそ、厳しい目で見ていかなければならない事実であろう。 (※そもそも再編統合に私は反対である。一度なくしたものを再び作る可能性は限りなくゼロに近い。そもそも文化で儲けが出ないのは当然である。それを収支で見て廃止というナンセンスな考えにはどうしても賛同出来ない。) 勿論、現場で働く学芸員の方にはこれまで一方ならぬお世話になっている。 その人たちの仕事を否定するわけでも、攻撃するわけでもない。 ただ、このような県の方針に対し、強い憤りを感じ、今日はあえて、このサイトの本題からはずれるが書いた次第である。 |

|

| 資料いくつか | |

(資料1) 本文編12P (資料2)  資料編32P (資料3) 相次ぐ休館 「県立」再編 博物館運営 財政難の壁 -------------------------------------------------------------------------------- 負担増、市町村に懸念も 県内の博物館など社会教育施設の運営が、曲がり角を迎えている。今年度、皆野町と久喜市が運営する施設が休館となり、県教委も県立博物館の再編計画をスタートさせる。背景には、財政難で博物館の維持運営が重荷になっている事情があるが、県立博物館の再編計画の始動で、市町村の一部には「しわ寄せが来るのでは」との懸念も広がっている。 皆野町は4月から、農山村具展示館の休館に踏み切った。国の重要有形民俗文化財の「秩父の山村生産用具」と「荒川水系の漁撈(ぎょろう)用具」をはじめ、民具など約500点の展示場所がなくなった。担当者は「収益が約5万円で、支出が220万円ではどうにもならない」と嘆く。 久喜市でも、1987年にオープンした久喜総合文化会館内のプラネタリウムが4月、休館に追い込まれた。2004年度は約126万円の収入に対し、維持費は10倍近い約1190万円に達していた。 市町村の施設が行き詰まる中、県教委は今年2月、県立博物館8館を06〜08年度で4館に統合する「県立博物館施設再編整備計画」を打ち出した。98年度に99万人だった総入館者数は、03年度には84万人に減っており、再編で年間3億円程度の経費削減効果が得られる見通しだ。 ただ、県教委の再編計画では「市町村立博物館施設の設置が進んでいる」ことが前提となっていることから、市町村の一部からは反発の声も上がっている。久喜市など埼葛地区の16市町で構成する文化財担当者会は、「再編整備は全面的に否定しないが、疑問点、問題点の整理を行い、より良い計画策定を望む」とした意見書を県教委に提出した。同会の担当者は「市町村の方が財政難が深刻で、一方的に県の役割が縮小されても困る」と話す。 博物館の再編で、皆野町のように歴史的に価値のある文化財が展示されなくなるケースが増える懸念もある。県立博物館の石岡憲雄学芸主幹は「運営経費の削減以外にも、利用者を呼ぶ工夫が大切。市町村同士や、国、県との協力で、より魅力的な展示を行い、効果的な広報を実施することも必要」と話している。 読売5月9日 |