![]()

明治期、日本を訪れた、英国人科学者アトキンソンは「日本においては藍を染料となし、これを使用するの量極めて大なり…全国いたるところ、青色衣装の非ざるなき」と述べ、更には藍の色を「ジャパンブルー」(日本の青)と呼ぶ事を提唱したと言われています。又明治20年代初頭にわが国を訪れたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も日本を見て、「青い屋根の下の家も小さく、青い暖簾を下げた店も小さく、青い着物をきて笑っている人も小さいものだった」と述べていたといいます。

これらの事例より、日本では少なくとも明治期までは、藍染めは暮らしの中で極めて身近なものだったことが分かります。このようにかつて私たちの暮らしの中で極めて身近なものだった藍染め。その背景には先人により磨き上げられた多くの技がありました。藍染めの原料である藍を栽培する技、そこから藍分を取り出す「すくも」等を作る技、更にはその藍分を使い染めを行う技、製品を生み出す技。

このページではその「技」を中心に藍についてご紹介いたしていきます。

個人の調査によるつたないページですがごらんいただければと思います。

なお、引用等に不適切な点がありましたら、お手数をおかけしますが、ご連絡ください。

早急に対処致します。

いもはた

![]()

|

(1)縹縷(はなだのる) 正倉院蔵 太い絹糸四本を束ねてより、藍で染めた紐。東大寺の大仏開眼供養の際(752)、大仏の眼に墨を入れる筆にこの紐を結びつけ、多く人がそれを持ち功徳にあずかったと言われる。年代の確定できる貴重な資料。 |

天然藍は世界中で最も広く、そして古くから用いられてきた植物染料であるといわれています。わが国で「藍」と言う時、それは主に「蓼藍」を指します。これは日本古来のものではなく、中国から渡来したといわれています。その結果、記録(正倉院文章)によるとわが国では8世紀(750年)にはすでに藍染めが行われていたようです。

(正倉院文章)

藍園進上 藍弐十弐 天平勝寶二年 六月廿四日 倉垣三倉

又927年の延喜式にも藍に関する記述が随所にあります。そしてこの延喜式では藍染めによる染布を調とする国として、武蔵国をはじめ、相模、上総、下総、信濃、上野、下野の七カ国が上げられており、当時、関東地域に藍染めの技術が存在していていて、なおかつ調として納められていた事が確認できます。

その後、鎌倉時代になると、藍色は堅牢度が高い事、そして濃紺の藍色の別称が「搗色」(かち色)とも呼ばれ、「勝つ」に通じる事から武士に愛用され、武具などに用いられるようになりました。そして江戸時代には、藍は主要な産業植物(三草四木)の一つとして、その栽培は保護奨励されるようになり、更に江戸中期には庶民の間に木綿の使用が広がり、藍はその木綿との染まりの相性から需要を増していきます。こうして藍染めは武士の裃から庶民の面の衣類まで幅広く用いられるようになります。

しかし明治時代になると、まず蓼藍と異なる品種である「インド藍」が輸入されるようになり、続いてドイツで人工藍が発明され、それが輸入される事になり、国内の藍栽培、天然藍の使用は衰えていきます。結果、今日では人工藍の使用が多くを占めています。

![]()

|

(2) 明治時代の際玉の藍作地帯 藍の栽培には多量の水を必要とする。そのため、埼玉県の藍作地帯も荒川沿いの川島・吉見・川越及び所沢地方、そして利根川沿いの本庄・深谷・妻沼にかけて集まっている。 ちなみに藍の作付面積は明治17年で1331歩、明治30年には3028町となっている。(1町≒1ha) |

延喜式(927年)を見ると、藍染による染布を調(税)としている国は関東に集中しており、この中には武蔵国(現在の埼玉県の部分)も含まれています。この事は10世紀関東地方、埼玉県である程度の藍が栽培されていた事を示しています。

その後、時代は降り、江戸時代、関東近辺の藍染を行う紺屋業者は家康の配下により統制され、それが明治期まで続きます。その文書の中にも武蔵国の記述は見られ、江戸時代も藍が栽培され、染めが行われていた事を示しています。江戸時代末の文章「草木六部耕種法」では文政十二年(1829年)藍の代表的な産地として阿波(徳島)を筆頭に関東では武蔵・上野・下野の三国を挙げ、その中でも武蔵国の藍、武州藍が特に著名である事を指摘しています。

そして明治時代。埼玉県は全国で二位の藍の生産量を誇るようになります。国史大辞典によると明治九年には徳島が全体の29.4%。埼玉が全体の9%の藍を生産し、埼玉は徳島との差は歴然としているものの全国二位の藍の生産量を誇る事になります。

このように江戸から明治にかけ、埼玉県でも盛んに藍の生産が行われ、それにより藍染めの技術も発展し、青縞、長板中型の技術も発展しますが、やはり、人工藍の海外からの輸入により、藍の生産は減少し、また、染色工業の発達により、藍染めの技術も衰退していきます。

![]()

藍について日本、埼玉とその見る尺度を変えてきました。今回は、人々の実生活の中で藍がどのような位置を示していたか、を考察するために、一例として、埼玉県の城下町の一つである「川越」の例を見ていきたいと思います。

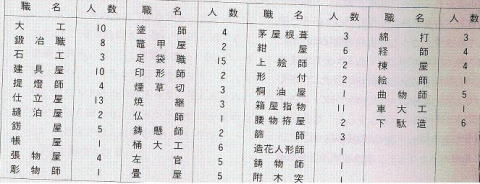

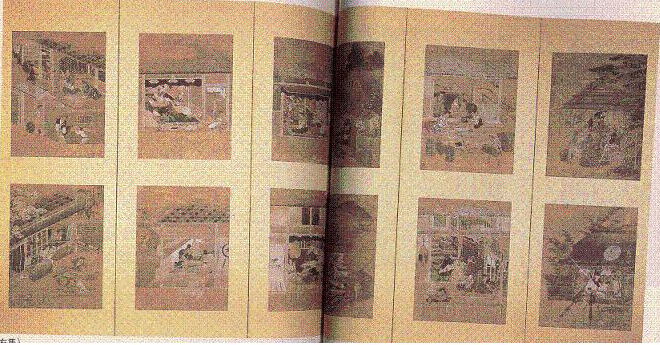

川越地方でも藍の栽培は盛んに行われており、またその藍を用いた産業も存在しました。江戸時代末(1867年)の川越の職人の数を記録している「武州入間郡川越町諸色明細帳」を見ると、藍染めの関係する職業が存在していることが確認できます。更に明治時代になっても染めに関わる職業が多く川越に存在していたことが「埼玉県営業便覧」から確認することができます。また、川越と縁深いところでは、喜多院に所蔵されている、「職人尽絵屏風」の中にも紹介されている25の諸職のうち2つは藍染めに関する職人が描かれています。

このように川越では藍栽培が盛んだったという地域であることに加え、藍を使った産業の存在が認められ、更には、川越にゆかりの深い、喜多院の「職人尽絵」を見てみると、藍染めに関する職人が描かれていたりと、とても藍染めに縁の深い地域である事が分かります。その証拠として、川越にはかつて、藍染めの技術を受け継いだ「注染」という技術も存在していました。このサイトではその「注染」についても取り扱っていきます。

江戸時代末の川越

|

(3)武州入間郡川越町諸色明細帳 (埼玉県立文書館蔵) 1867年の川越城下の様子を総括的に書き出し、町方役所へ提出された明細帳。 この明細帳には城下町の職人、商人がすべて書き出してあり、職人は167人記されている。ちなみに商人は600人記されており、この事から当時の川越の繁栄をうかがい知る事が可能である。 |

|

| (4)川越の職人の職種と人数 上記の書物「武州川越町諸色明細帳」をまとめたもの。藍染めの関係する職業としては、紺屋、型、足袋職がある。特に紺屋の数は6件確認され、他の多い職業に次ぐ件数となっている事が確認できる。 |

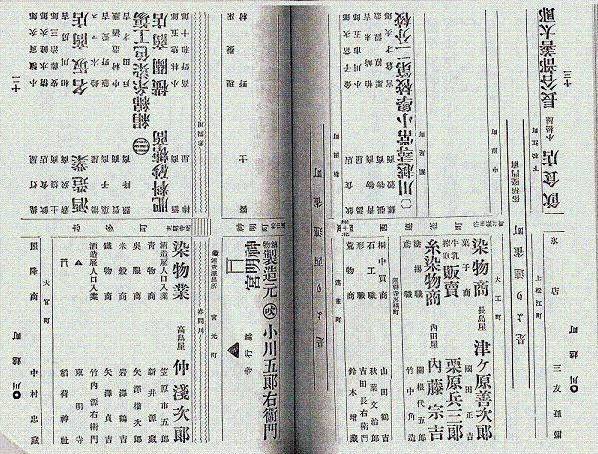

明治期の川越

|

| (5)埼玉県営業便覧(明治35年) この図版は昭和52年に復刻されたもの。明治30年代の埼玉県の町等に存在した店舗の様子、地名などをうかがい知る事が可能である。この図版は市内、連雀町、松江町のあたりの店舗の様子を書いたもの。染物商、糸染物商など染色に関係の深い店舗が確認できる。 |

川越に縁の深い資料から

|

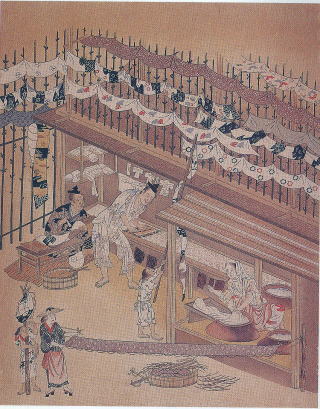

| (6)職人尽絵(喜多院蔵) 狩野吉信筆。慶長、寛永頃(江戸初期)の作品六曲屏風一双に各扇二図ずつ貼り込み、計二四図からなる。それぞれの図に一つの職種が描かれている。又絵からは職人の仕事の様子だけではなく、その仕事場の様子もうかがい知る事が可能である。 |

|

(7)職人尽絵より 「型置師」 職人尽絵に書かれている図版のうちで藍染めに関係する二つのうちの一つ。絵からは長板中型に近い技法であると考えられる。型を使い、防染糊を布に置いて、染める事で、その部分は染まらず文様が出来る。 |

|

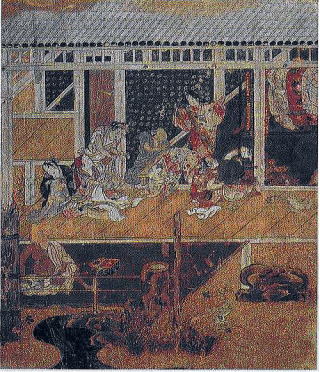

(9)職人尽絵より 「纐纈師」 「こうけちし」と読む。纐纈とは絞り染めの事を指す。染色技術では古い歴史を持つものである。藍染めハンカチ作り等でゴム等を使い行うのも絞り染めの一種である。 |