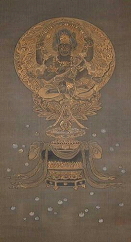

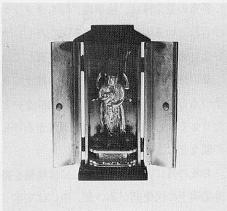

最後に藍染めにまつわる信仰を取り上げたいと思います。藍染めに関わる職人の多くは愛染明王を信仰しています。愛染明王は字の通り、愛情・情欲をつかさどり、愛欲貪染をそのまま浄菩提心(悟りの心)にかえる力をもった仏だといわれています。そのため一般に水商売の人に信仰されています。

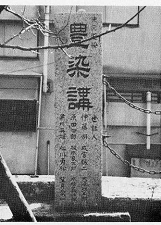

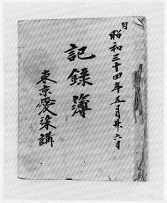

しかし、音が「愛染」=「藍染」と読める事や、色彩を与える力を有すること、更には「台座の宝瓶」を「藍甕」にみたてられることこれらの理由により、多くの藍染めの業者が愛染明王を信仰しているのです。そのため、愛染明王が祀ってある寺院へ参る講なども藍染め業者などにより組織され、中には今日も続いているものがあります。更にその寺院には藍染め業者によって奉納された石碑なども見ることが出来、藍染め業者が愛染明王に対し、深い信仰心を持っていたことをうかがい知る事ができます。